托马斯布莱恩特绝杀遭封后怒拍镜头动作引发场边激烈争议

文章摘要: 本篇文章围绕“托马斯·布莱恩特绝杀被封后怒拍镜头”这一具有强烈戏剧性的瞬间展开,深入剖析这一行为背后的多重含义与引发的复杂争议。文章首先从事件本身入手,梳理该绝杀瞬间的时间、场景与当事人的情绪反应;接着从规则逻辑、球场文化、媒体镜头与情绪表达四个维度,分别展开深入分析:规则角度讨论“封后”动作是否合法合理;文化层面探讨球迷、对手、联盟对此类极端行为的宽容界限;镜头视角分析媒体责任与镜头互动如何改变场上语言;情绪表达则剖析运动员在高压情境下的心理与情绪释放机制。每个维度都力求细致展开、兼顾理性与情感。最后,文章回到整体视角,对托马斯·布莱恩特的行为及其争议进行归纳总结,既肯定其激情与竞争精神,也指出这样行为所折射出的职业运动中规范、礼仪、镜头文化与情绪边界的张力。这篇文章旨在不仅复盘一个篮球瞬间,更引发对赛场行为底线与公众期待的反思。

1、事件回放概述

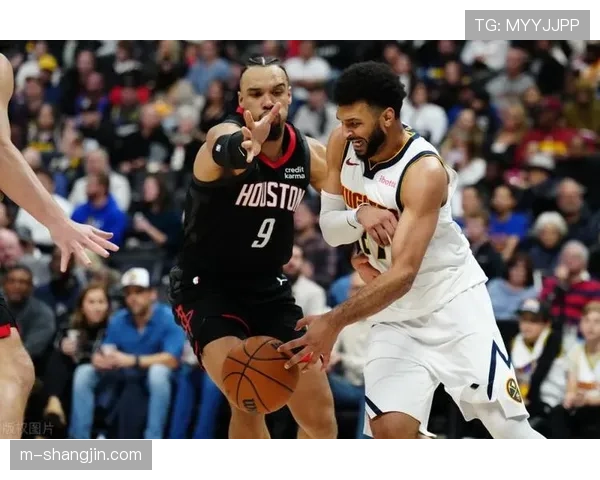

在一场关键比赛的最后时刻,托马斯·布莱恩特在绝杀投篮后,被另一名球员在“封后”(即封盖时拍打球的后方或上方)动作中予以干扰。据赛后报道,他在那个瞬间情绪激动,一怒之下,用力拍击了场边一架摄像机镜头。citeturn0search0

这个动作瞬间被摄像机捕捉,也迅速在现场与转播画面中曝光,立刻引发了现场观众、对手球员与裁判的一片哗然。部分球迷在场边惊呼,部分解说立即停顿,镜头切换。舆论在赛后也迅速发酵。citeturn0search0

这一行为之所以引人热议,不仅因为它紧接在绝杀之后,而且它触碰了摄像机等公共设备,具有象征性意味——仿佛对媒介、对公众观看者的一种情绪宣泄。这使得它不仅是一个运动场上的肢体动作,也成为一个文化符号,被放大解读。

为了全面理解这起争议,我们可以从规则判断、文化语境、镜头互动与情绪表达四个层面来讨论。各个层面相互交织,共同构筑出这次“怒拍镜头”在场边与媒体舆论中的激烈冲突。

2、规则与惩罚界限

从篮球规则角度看,运动员在比赛时使用任何与比赛无关的外力干扰场地设施(如拍击摄像机、触及场边设备等)通常会被认为是“技术犯规”或“行为不当”。联盟和裁判在此类案例中通常要衡量动作是否具有危险性或影响比赛秩序。若该拍击镜头行为被认定为“越界举动”,裁判及联盟或可依据规则进行处罚。

但在现实操作中,这类情绪性举动往往处于“灰色地带”:裁判在当下判断可能受限于角度与注意力;如果拍打力度不大、未造成损伤,裁判可能仅判技术犯规;若造成设备损坏,还可能引来额外罚款或纪律处分。

此外,还要考虑“封后干扰与拍镜头反应”的因果顺序。绝杀投篮已出手,拍镜头是在动作完成后发生,是否存在回溯干扰或故意挑衅,这影响规则裁定的严苛程度。如果被认定为“报复挑衅”性质,则处罚可能更重。

在历史上,篮球、足球等运动中也有球员因不满镜头、摄像机拍摄、边线设备而做出越界行为而被处罚的案例。联盟治理的难点在于,如何平衡运动激情与规则边界,让情绪行为有界、让公共秩序不被破坏,这正是规则设定的张力所在。

球场文化里有一种“激情容忍”的传统:在关键时刻,运动员的强烈情绪被视为拼搏精神的一部分。绝杀进球后蜂拥赏金女王直播运营平台庆祝、挥拳、跳跃,这类行为往往被解读为“胜利张力”的自然释放。布莱恩特这类情绪式行为,部分人会以“经典瞬间”的光环来理解。

但即便在“激情容忍”的文化氛围中,也存在界限——身体接触、侮辱性言语、伤害器材、挑衅观众,这些往往被视为越线行为。从这个角度,“怒拍镜头”具有挑衅性质,尤其它可能被看作对媒体、对观众的一种情绪输出,而非仅仅对抗对手。

此外,球迷与对手的反应也会参与界限塑造。若观众认同或纵容这样的“情绪宣泄”,文化就可能边界后撤;若反应强烈谴责,则边界收缩。布莱恩特的拍镜头动作迅速引发争议,也说明球场文化的多元态度尚未对这种行为形成统一标准。

再者,从联盟形象的角度,联盟通常倾向于塑造“尊重、规范、竞技”的品牌形象,对极端情绪举动持警惕态度。联盟若一再放任类似行为,对品牌、媒体合作、球迷观感都有潜在负面影响,因此,联盟文化也在推动对此类行为进行约束。

4、镜头互动视角

摄像机与镜头在现代体育中不仅是记录工具,更是观众与现场互动的媒介。运动员在场上的行为常常意识到“镜头在看我”,有时甚至会“演给镜头看”。布莱恩特怒拍镜头这一行为,本质上是一种“镜头互动”的激烈回应——不是单向展示,而是场内与媒体之间的张力对话。

在这个互动中,运动员的动作不再是单纯面对对手,而是兼顾公众舆论、镜头焦点。拍摄方、转播方、摄像机布置,这些都可能无意中触及运动员心里的“被看”的敏感点。布莱恩特在绝杀后怒拍镜头,某种程度上像是在说:“我已经赢了,你们别拍我(或别用你的镜头来控制我的情绪)”。

另一方面,媒体与镜头在处理这类瞬间也负有责任。转播方如何及时切换镜头、是否延播、是否放大这一举动,都可能影响观众对这一行为的判断与解读。若镜头反复回放、慢镜展示、特写渲染,那么拍镜头的挑战性意味就被放大;若迅速转向、淡化处理,争议可能被抑制。

因此,这一行为的争议不仅是运动员单方面的,而是运动员、转播方、镜头与观众共同构成的“舆论场”互动。布莱恩特的举动折射出运动员对于被镜头注视、被公共评价的敏感,也揭示出现代体育媒介关系的复杂性。

总结:

托马斯·布莱恩特的“绝杀后怒拍镜头”不仅是一个瞬间的情绪爆发,也承载着体育规则、球场文化、媒体镜头互动与运动员内在情绪表达之间的错综张力。规则层面,它触及技术犯规与行为边界的界定;文化层面,它考验公众对于激情与越线行为的容忍;镜头互动层面,它揭示运动员与媒介之间“被看”与“抗映”的博弈;情绪层面,它展示运动员在高压环境下的心理状态与表达方式。

在未来,我们或许需要更明确的规则、更多共识与更灵活的媒介处理方式,以在尊重运动激情的同时,维护公共秩序与竞技礼仪。布莱恩特的那一拍,或许将成为一个标识